適応障害とは?

「仕事がうまくいかない」「ミスを繰り返してしまう」「朝になると体が動かない」

そんな状態が続き、医療機関で「適応障害」と診断される方が増えています。

適応障害は、職場や家庭などの環境変化やストレス要因にうまく対応できず、心身の不調があらわれる状態を指します。うつ病のように気分の落ち込みが続くこともありますが、ストレスの原因が明確であり、その環境から離れると症状が改善しやすいという特徴があります。

主な症状

症状は人によって異なりますが、以下のような傾向が見られます。

精神面の症状

-

気分の落ち込みや不安

-

イライラしやすくなる

-

集中力の低下

-

意欲の減退

-

感情のコントロールが難しくなる

身体面の症状

-

不眠、寝つきが悪い

-

頭痛、胃痛、動悸などの身体的不調

-

食欲の低下、または過食

-

倦怠感が続く

行動面の変化

-

遅刻や欠勤が増える

-

人との関わりを避ける

-

業務への集中が続かずミスが増える

-

感情的な反応が増える

これらは「怠けている」「気持ちの問題」と誤解されがちですが、実際には脳と心がストレスに耐え切れなくなった結果として起こる病気です。

職場で見られる適応障害の原因

① 上司や同僚との関係によるストレス

職場の人間関係は、働くうえでの大きなストレス要因です。

上司の指導が厳しすぎる、同僚との意見の不一致、孤立感などが続くと、「出勤するのが怖い」「職場にいるだけで動悸がする」といった状態に陥ることがあります。

② 業務量や責任の変化によるプレッシャー

昇進や異動などで急に責任の重い仕事を任されると、「自分にできるだろうか」という不安が大きくなります。真面目で責任感の強い人ほど無理をしてしまい、結果的に心身が限界を迎えることもあります。

③ 働く環境の変化

転勤や在宅勤務への切り替えなど、働く環境の変化も大きなストレスになります。

慣れようと頑張りすぎて疲れが蓄積し、気づいたときには心が悲鳴を上げているケースも少なくありません。

適応障害と診断されたときにできること

医師から「適応障害」と診断された場合、まずは自分を責めないことが大切です。

適応障害は、弱さや甘えではなく、誰にでも起こり得る心の反応です。

① ストレスの原因から距離を置く

根本的なストレス要因が続く限り、症状は改善しにくいです。

医師と相談し、休職や部署異動、勤務時間の調整などを検討することが必要です。

② 医療機関での治療を受ける

精神科や心療内科で、カウンセリングや薬物療法を通じて回復を支援してもらいます。

専門家と一緒にストレスの対処法や思考の整理を行うことで、少しずつ落ち着きを取り戻すことができます。

③ 家族や支援機関に相談する

一人で抱え込まず、家族や信頼できる人、専門機関に相談しましょう。

「地域障害者職業センター」や「就労移行支援事業所」などの公的支援を利用することで、職場復帰や再就職へのサポートを受けることができます。

公的な支援制度

● 傷病手当金

会社員で健康保険に加入している場合、病気療養のために働けない期間中、給与の約3分の2が最長1年6か月支給されます。

医師の診断書が必要ですが、休職中の生活を支える重要な制度です。

● 精神障害者保健福祉手帳

症状が長期にわたる場合は、障害者手帳を取得できることがあります。

手帳を持つことで、就労支援サービスを利用したり、交通機関の割引などの支援が受けられます。

就労移行支援事業所が社会復帰に果たす役割

就労移行支援事業所は単なる「職業訓練の場」ではありません。

医療と連携しながら社会的リハビリを行う場所でもあります。

適応障害の回復は、休息→回復→再適応という段階を経て進みますが、その「再適応」を支えるのが就労移行支援です。

● 1. 生活リズムの再構築

適応障害の回復期には、「昼夜逆転」「外出の減少」など生活リズムの乱れが起こりやすいです。

事業所では、毎日決まった時間に通う習慣づけを支援します。

少しずつ外出の機会を増やすことで、生活リズムが整い、体調や気分の安定につながります。

● 2. 安全な社会参加の場

職場復帰前に「安心して人と関われる環境」があることはとても大切です。

スタッフや他の利用者と関わることで、「人と関わる練習」を自然に行えます。

● 3. ストレスマネジメント支援

グループワークや個別面談を通して、自分の特性やストレス傾向、疲れのサインを見つけるサポートがあります。

感情を整理し、対処法を学ぶことで、次に同じような状況が起こっても、より冷静に対応できるようになります。

● 4. 就職準備と環境調整

職場実習や資格取得など、再就職に向けたトレーニングを受けられます。

また、スタッフが企業と連携して「配慮事項(ストレスがかかりやすい場面や対応方法)」を伝えるため、

就職後も無理なく働ける環境を整えられます。

回復から再スタートへ

適応障害は時間をかけて回復していく病気です。

焦らず、自分のペースで少しずつ――。

就労移行支援事業所では、週1回の通所から始めて、体調を見ながら段階的にステップアップできます。

就職後もスタッフが面談や職場訪問を行い、継続的にフォローします。

「もう一度働きたい」「社会に戻りたい」という気持ちを応援しながら、

その人らしい働き方を一緒に見つけていく――それが就労移行支援の大きな役割です。

まとめ

適応障害は誰にでも起こり得る心のSOSです。

医療で心を整え、支援機関で社会に慣れていく。

その積み重ねが回復への道を作ります。

そして、就労移行支援事業所は、治療後の社会復帰の第一歩を支える場所です。

無理をせず、自分のペースで再スタートを切る――その歩みの先には、きっと新しい自分の働き方が見えてくるはずです。

【監修】

就労支援員 佐古順子

職場適応援助者(訪問型ジョブコーチ)、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、P検3級、ビジネス実務マナー検定3級、秘書検定2級、簿記2級

2024年度 就職者 32名!!

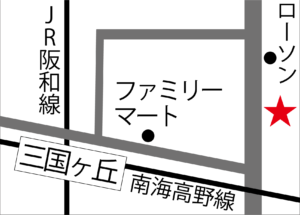

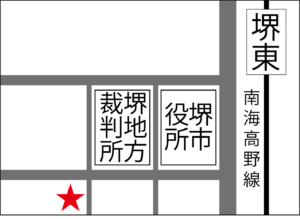

大阪府堺市にある就労移行支援事業所 ソース堺東 とソース三国ヶ丘は、

メンタルクリニックに通っている方や

障がいをお持ちの方の< 働きたい!> という気持ちを全力でサポートします。

随時見学・体験を受け付けておりますので

ぜひお気軽にお問合せください♪

お一人でも、ご家族や支援者の方のみでも大歓迎です。

ソース堺東

TEL 072-225-1010

ソース三国ケ丘

TEL 072-242-8083